最新消息 NEWS |

| 澳城大與華南師範大學舉辦交流音樂會 |

澳城大與華南師範大學舉辦交流音樂會

2024年11月22日

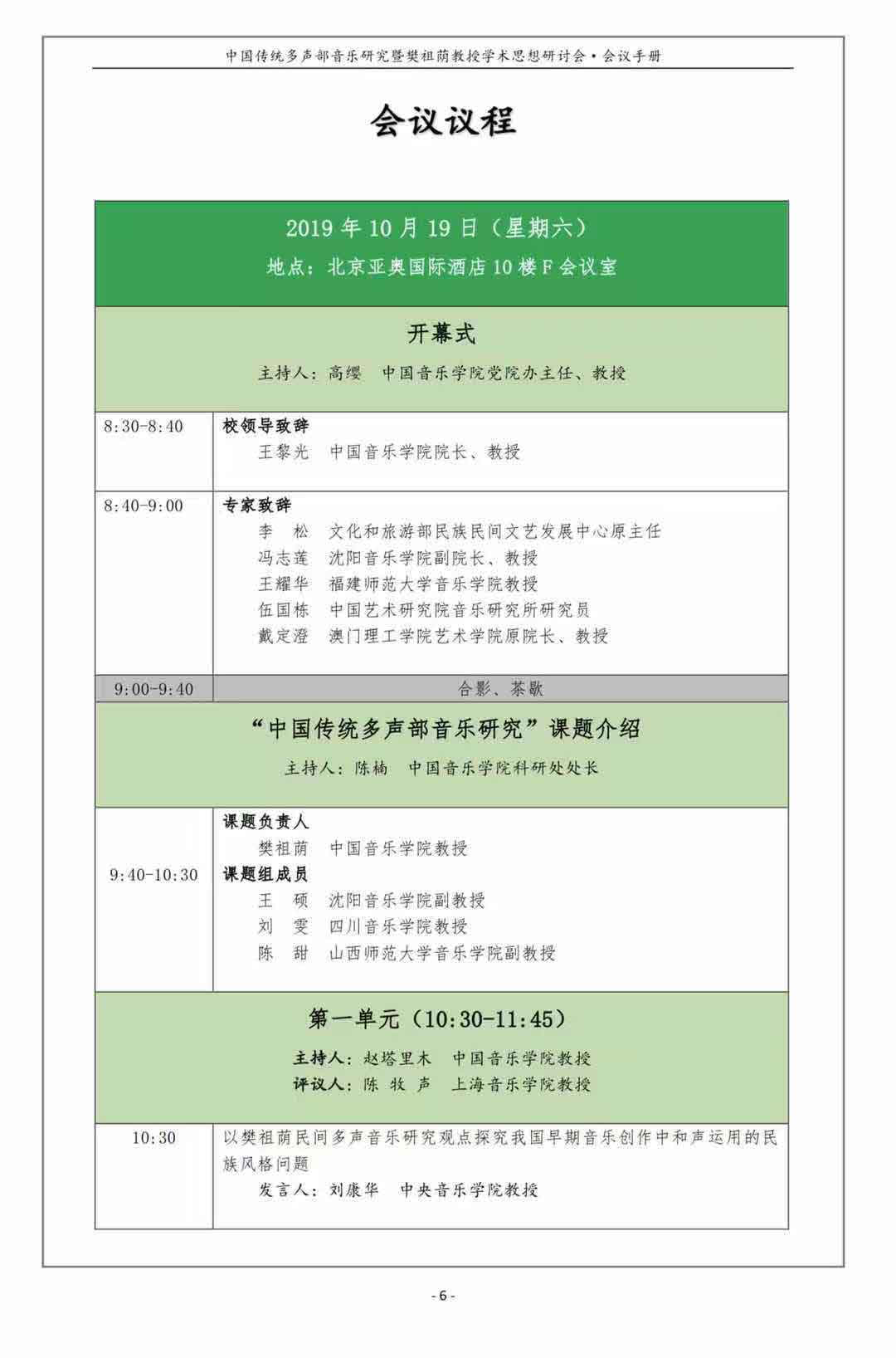

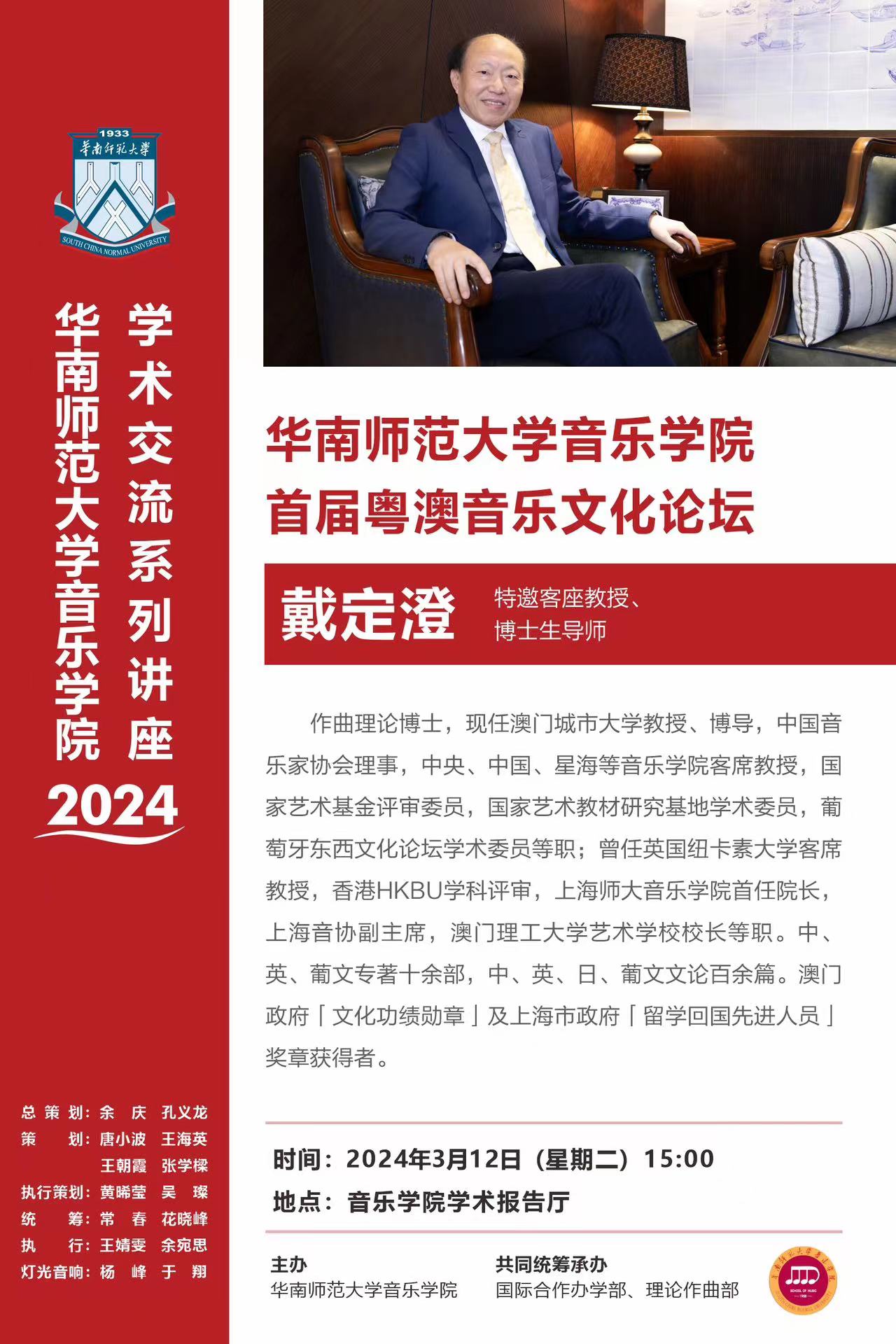

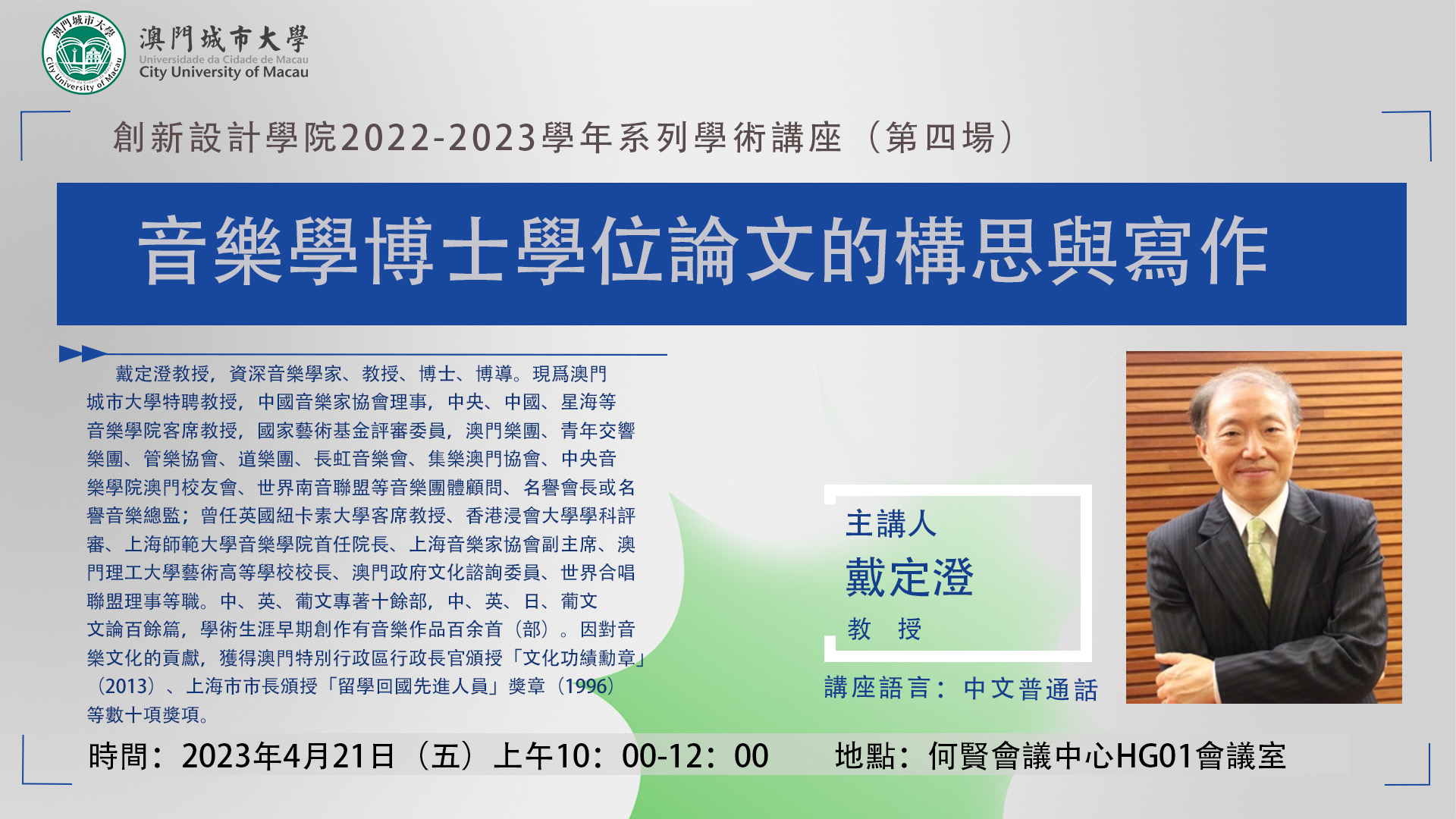

由澳門城市大學創新設計學院與華南師範大學音樂學院共同舉辦的“慶國慶與澳門回歸”交流音樂會11月20日在城大凼仔校區文化中心上演。本次活動由城大教授、著名音樂學家及作曲理論家戴定澄,與華南師大音樂學院院長孔義龍擔任學術指導與藝術總監,旨在慶祝中華人民共和國成立75週年及澳門回歸祖國25週年,為觀眾帶來了一場粵澳兩地高等音樂院校文化交融與情感共鳴的文化盛會。

|

|

|

|

|

城大博士班「地水南音」講座用唱說故事近日,澳門城市大學藝術學音樂範疇博士班在戴定澄教授的帶領下,邀請地水南音文化傳播人楊焯光、楊卓楷到校為同學開展樂音生動的一堂講座。博士班的師生共同欣賞曲藝南音表演,與兩位講者探討交流,感受非物質文化遺產下嶺南地區的經典粵樂說唱——地水南音。 楊焯光是非常資深的曲藝票友,他與曲藝結緣40餘載,與其兄弟楊卓楷一同演繹兩首不同風格的南音名曲《客途秋恨》和《男燒衣》。地水南音是曲藝廣府南音中的一種,於2011年南音說唱列入「第三批國家級非物質文化遺產名錄」。明末清初,南音多是失明人士在唱,都是聽著學,以至形成了口傳心授的傳承形式。「地水」本是卦名,因鄉間一般的瞽者,都操卜卦業,故把卦名作為對盲者的別稱,人們把由失明藝人演唱的南音稱為「地水南音」。 用唱來說故事,故事有長有短,當演藝人在表演時,會根據聽眾來把握曲調的時長以賺取費用。楊卓楷用椰胡伴奏,曲目有固定的句法、聲韻、結束音,但沒有固定旋律,演繹者可以自己找旋律,每個人的演繹都不同,伴奏者可以即興演繹來跟隨演唱者。 了解中國音樂史上活化石 楊焯光採用榮腔演唱的《客途秋恨》是清末一位書生公子所寫的詩,用詞文雅,講的是遊學中邂逅一位女子,產生愛情,但又離別,他們的生活與心境淒婉的故事。另一首《男燒衣》風格不同,容講述的是一男子愛上了珠江樓船上的妓女,而後來這個男子因公離開,這個歌妓因錢債而自盡,男子回來得悉此事,租一小船於江上祭奠亡魂,此曲就是市井白話,楊焯光用苦音唱腔演唱此曲抑揚跌宕,如泣如訴。 在講座最後,博士班的師生與兩位主講者深入探討地水南音,了解不同唱腔、伴奏、樂器、曲調、曲牌等相關歷史資料,也論其地水南音的發展與傳承狀況,更加了解到中國音樂史上的活化石已經極近絕唱的說唱境地,也需要我們更深層次的研究,保護好我們的南音曲藝。 焦潤芬 |

城大師生感受道樂魅力【本報消息】澳門城市大學教授戴定澄帶領該校藝術學(音樂範疇)博士班學生一行多人,於本月六日下午探訪澳門道教協會,獲會長吳炳鋕等負責人熱情接待。吳炳鋕同場向來訪學生贈予《澳門道教科儀音樂》、《澳門道教科儀音樂》續篇及《澳門八音鑼鼓》等書籍,並感謝戴定澄長期推動澳門民族民間音樂發展。 會面期間,吳炳鋕特別安排嘉賓欣賞道樂團《玉皇讚》、《禮斗組曲》等富代表性、創新性的曲目,介紹經國務院批准列入第三批國家級非物質文遺代表性項目名錄的“澳門道教科儀音樂”由來。這是兼融正一派和全真派的道教音樂,道曲數量多,法器運用廣泛,唱腔獨特,器樂表現力強,至今仍具有獨特的魅力。 戴定澄表示,“澳門道教科儀音樂”除是因為世代家族之間承傳,使其具有長期穩定性外,該種獨特音樂傳承人的能力及探索音樂創新的態度,也至關重要;讚賞道協團隊勇於激發創新思維,創造更多展演交流機會,讓這些獨有音樂發揚光大。 同場,吳炳鋕與來訪者從傳承視角出發,對道教科儀音樂傳承與發展的關係,道樂團展演交流關鍵要素等作友好交流。 |

城大座談澳門音樂發展【本報消息】澳門城市大學二○二二級藝術學(音樂學範疇)博士班三月三十日下午二時半在校內舉行“關注澳門城市音樂”分享座談會。 中聯辦宣文部處長白冰、助理李嘉欣,澳門理工大學博士桑海,澳門管樂協會理事長梁沛龍,澳門獨立作曲人鄧志峰,澳門音樂劇協會代表溫小演,澳門文化創意產業協會代表鄧樹雄,中國少年兒童藝術基金會大型活動導演向宇等參加。 座談會由本澳音樂學博士研究生導師戴定澄教授主持,分上下兩場。上半場,鄧樹雄以音樂跨界產業為基點,引出澳門音樂發展、音樂教育等方面的思考;溫小演從“音樂劇產業”角度,提出當今社會“在地文化”如何生存的專業見解。 下半場,鄧志峰暢談個人音樂創作與學術生涯;梁沛龍暢談澳門管樂協會的前身今世;桑海以學術角度談及如何透過音樂,感知文化厚度,洞察真理本相。 |

城大師生了解福建南音發展【本報消息】澳門城市大學藝術學(音樂學範疇)博士班學生一行在該校協理副校長陳倩雯及教授戴定澄帶領下,於本月廿三日下午到訪澳門南音社,獲社長陳明白、理事長陳抱治等熱誠接待,藉此了解有“中國音樂史上的活化石”之稱的福建南音在澳門的發展與傳承情況。 陳明白和陳抱治說,福建南音是至今保存我國古代音樂較為豐富、完整的古老樂種。上世紀八十年代,隨着大量閩籍鄉親移居澳門,也把閩南文化與福建南音融入社區。戴定澄表示,二○○九年九月三十日,南音入選聯合國教科文組織的“人類非物質文化遺產代表作名錄”。作為世界文化遺產之一,存留在澳門的南音的傳承與發展,很需要更多人給予關注、支持。 該社藝術指導莊傑派也介紹了福建南音的歷史發展、音樂特徵和記譜法等。同場安排該社多位成員即席演奏了多首福建南音的代表性樂曲。還有來自澳門福建學校的一批小學生們獻唱南音樂曲助興。互動環節中,師生一行積極向演奏者詢問關於南音樂器製作、彈奏,以及演唱等方面的問題,獲益匪淺。該社永遠名譽社長王燕席、南音社秘書長林德坤等亦參加。 |

城大音樂博士班參觀聖庇護十世音樂學院(本報訊)為了更加詳细地瞭解澳門城市音樂文化各方面的狀況,澳門城市大學音樂學範疇博士班同學在戴定澄教授的帶領下,早前3月9日下午前往聖庇護十世音樂學院参觀,獲該院沈穎瑤院長接待。 參觀伊始,沈院長與戴教授互赠了紀念品和澳門音樂的研究書籍,而後師生們共同觀看了學院為大家準備的紀錄片,對該學院的創辦、發展歷程,以及教學風格和理念等有了更為清晰和詳細的認識·在沈院長的帶領下,師生們對聖庇護十世音樂學院的管風琴、教室、演奏廳和閱覽室等學習區進行了参觀。 聖庇護十世音樂學院於1962年由區師達神父所創立,是澳門第一所為本澳青少年提供循序漸進、有系統的音樂培訓的學府,在培養音樂人才和豐富澳門文化生活方面做出了重要貢獻。 而新校舍位於西灣街19、21號的新校舍原本是利瑪賓中學附屬小學大樓,因原址具有重要的歷史價值,故而在修復和改建過程中,該學院在不破壤舊址遣跡的基礎上進行了「因地制宜」·新校舍建構合理的教室佈局、寬闊隔音的練習室和演奏廳、設備優良的作曲室、書盈四壁的閱覽室,為學生們提供了良好的學習環境。正如沈院長所說,希望學院在更好的教學環境下,培養出更多優秀的音樂學生,為澳門音樂做出更多的貢獻。 自建校60年以来,該學院一貫秉承區師達神父創校時所提倡的演奏與理論並重的教學理念,希望透過音樂教化學子,傳達人生之理·以期培養出既有出色音樂造詣,又有良好品德的音樂人才·該學院的歴史發展和教學模式不僅體現了其在中西音樂文化交流史、澳門音樂發展史和澳門音樂教育史中所扮演的角色、發揮的作用,也能夠為當前澳門音樂教育提供良好的借鑒和參考,這些問題的研究對於深化澳門城市音樂研究皆具有重要的理論價值和實踐意義。 |

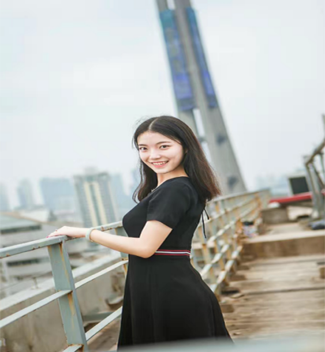

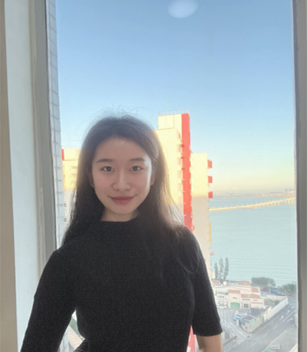

朝益暮習、春華秋實:澳門城市音樂文化的“傳播者”文 :李寶佳2022年9月,正值金秋來臨之際,迎來了澳門城市大學首屆藝術學博士(音樂學範疇)的開班。同學們在校學習期間,碩果累累,成績顯著,為校爭光,化身澳門城市音樂文化的傳播者。這不僅是學校的榮耀,而且更加體現出作為澳門歷史上首屆音樂學博士班整體的學術水準與專業能力。 在戴定澄教授的指導下,博士班同學發表了數篇澳門城市音樂文化相關報刊。遵循學校“明德、博學、尚行”的宗旨,積極開展以本土音樂文化為特色、中西結合的教育理念,體現出發展培養音樂學範疇博士人才多元化的特色。博士班同學及時關注澳門城市音樂文化互動的節奏與動向,如:“澳門道樂團、澳門嚶鳴合唱團、澳門當地音樂會”等。以“澳門城市大學博士研究生”的名義發表了相關文章,有《藝術正在融合 鎖不住世界輪轉》《傳道有聲 承德有形》《細雨聲聲—嚶鳴繚繞》《感知道樂魅力、弘揚傳統文化》、《聲樂 · 聖樂:雙重性的震撼——聆聽嚶鳴合唱團音樂會有感》 《從澳門天主教音樂開始的敘事演變──由米歇爾·福柯的權利理論談起》等,另外幾篇課程完成的文論已被一些專業期刊接受待發表,也進一步展示了同學們在學術造詣上積極進取的精神風貌。 在校期間博士班同學與專家學者們齊聚一堂,相互碰撞,思維共振,探尋建設澳門城市音樂文化的發展道路與途徑,共同傳遞城市靈魂。 以下相關連結:https://alumni.cityu.edu.mo/cn/news/view/50413 |

|

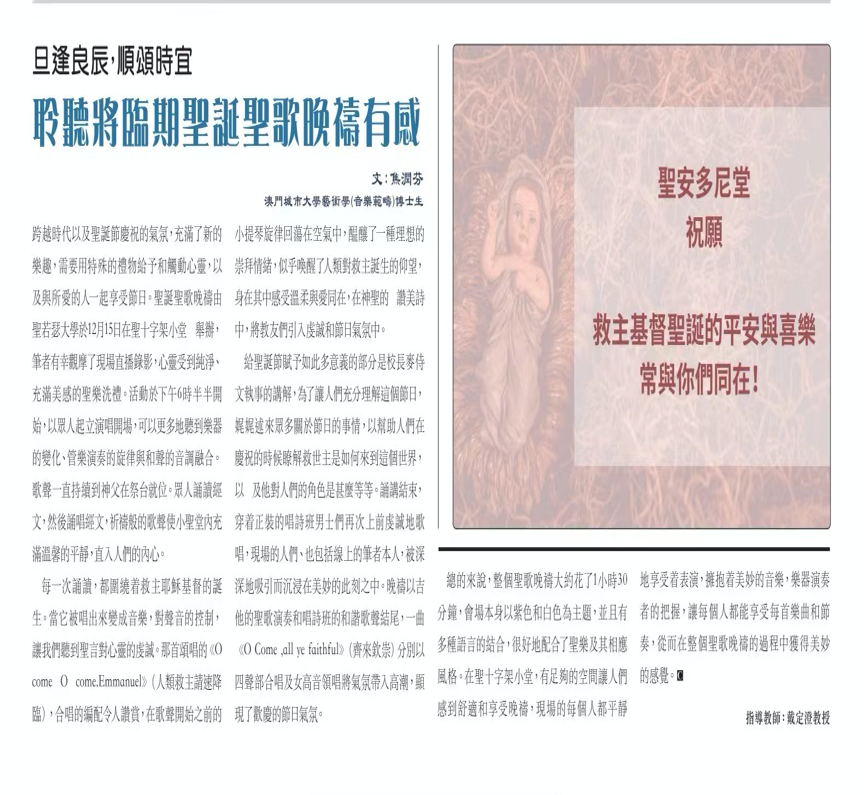

聲樂 · 聖樂:雙重性的震撼—聆聽嚶鳴合唱團音樂會有感澳門日報2022-12-1 張孟蕊 |

|

感知道樂魅力 弘揚傳統文化澳門大眾報2022-11-20 崔一騫 |

|

細雨聲聲—「嚶鳴」繚繞澳門市民日報2022-11-29 李冠彤 |

|

藝術正在融合 鎖不住世界輪轉澳門日報2022-10-2 石瀟栩 |

傳道有聲 承德有形澳門大眾報2022-11-27 石瀟栩 |

以樂思源,「觀念上層建築」影響下的音樂文化發展──淺談早期中、歐音樂發展的歷史獨特性Fantasia2022-11-2 石瀟栩 |

|

心的呼喚 愛的榮光──嚶鳴合唱團成立25周年既紀念白禮士誕辰150周年音樂會澳門號角報2022-12-2 宋子龍 |

|

從澳門天主教音樂開始的敘事演變──由米歇爾.福柯的權利理論談起澳門市民日報2022-11-17 李寶佳 |

|

以中之音 樂動人心—聆聽“指尖風華”音樂會有感澳門日報2022-12-21 宋美義 |

|

彈、談的藝術—聽澳門中樂團《指尖風華》彈撥樂專場音樂會有感澳門市民日報2022-12-16 劉麗丹 |

|

|

|

|

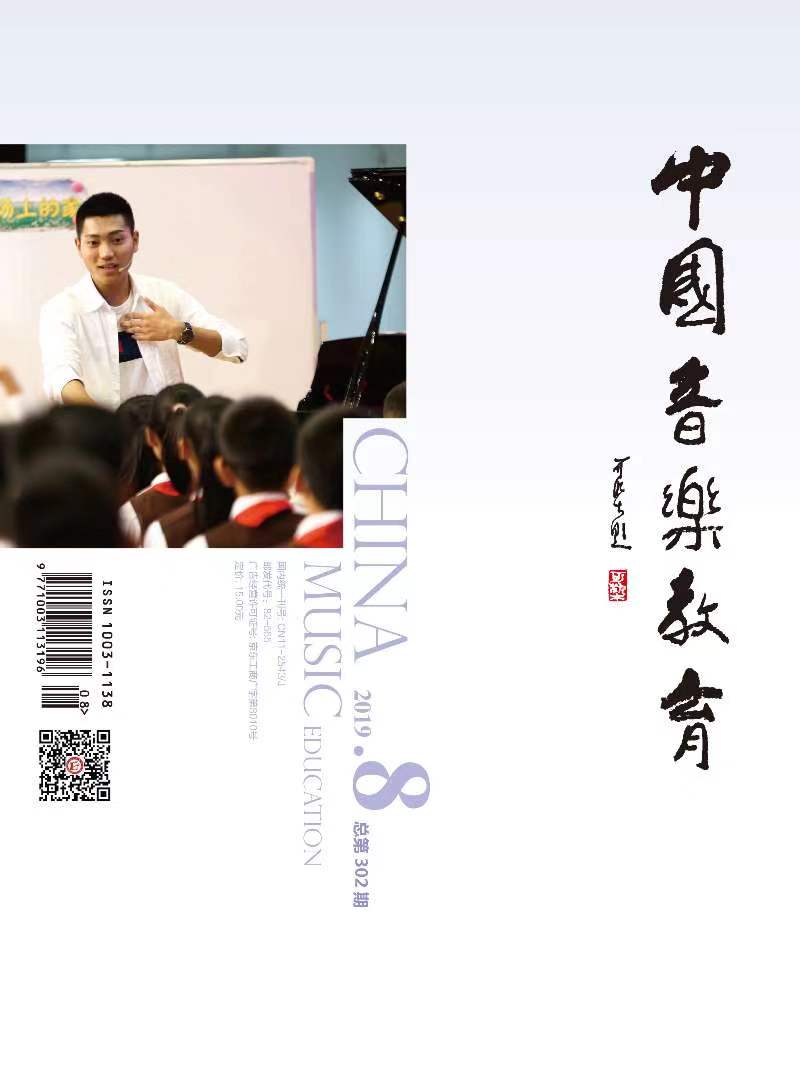

論鍵盤和聲與鋼琴曲編配的教學方式(三) |

論鍵盤和聲與鋼琴曲編配的教學方式(四) |

| 2019年七月第301期 戴定澄 |

2019年八月第302期 戴定澄 |

論鍵盤和聲與鋼琴曲編配的教學方式(一) |

論鍵盤和聲與鋼琴曲編配的教學方式(二) |

| 2019年五月第299期 戴定澄 |

2019年六月第300期 戴定澄 |

|

|

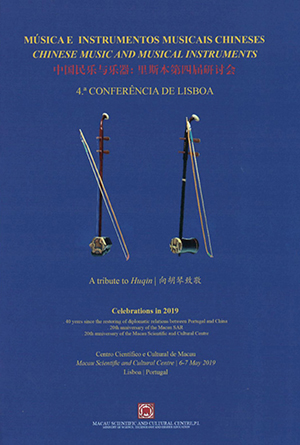

中國民樂與樂器:里斯本第四屆硏討會 |

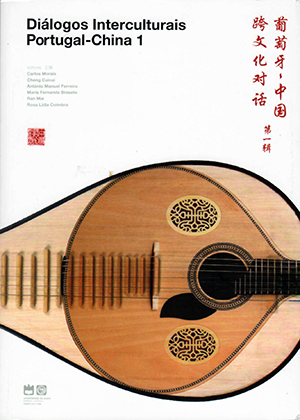

葡萄牙--中國跨文對話(第一輯) |

|

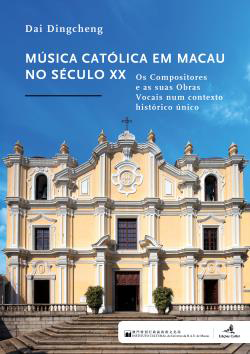

《二十世紀澳門天主教音樂》葡文版 :戴定澄

|

|

|

|

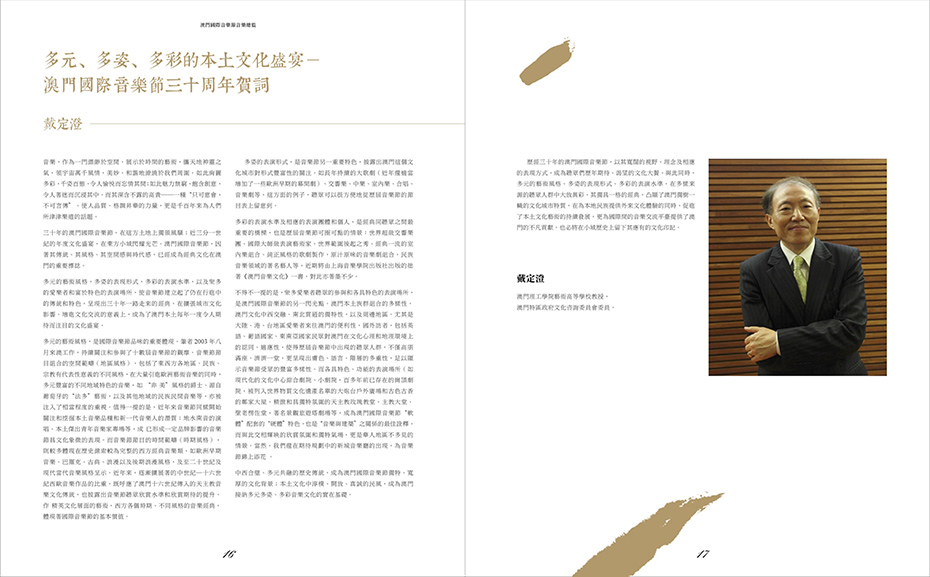

| 澳門音樂節三十周年賀辭 戴定澄 《澳門國際音樂節30周年特刊》 澳門特區政府文化局出版2016 -10 |

| UMA FESTA DA MÚSICA - LOCAL, DIVERSIFICADA E COLORIDA FELICITAÇÕES PELO 30.0 ANIVERSÁRIO DO FES IVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE MACAU Dai Ding Cheng |

| A DIVERSIFIED, EVENTFUL AND COLOURFUL LOCAL CULTURAL GALA: CONGRATULATIONS ON THE 30TH ANNIVERSARY OF THE MACAO INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL Dai Ding Cheng |

|

|

| 區師達神父生平照片展覽剪綵 |

|

|

| 2015-01-23 探望林樂培先生 |